Julie und der Warlord

Unikatbuch (4. Semester): Mona Kerntke

Das Unikatbuch der Kurzgeschichte »Julie und der Warlord« des US-amerikanischen Autors B. J. Novak visualisiert den trügerischen Charakter des Warlords, der sich im Laufe eines dubiosen Dates als äußerst brutal und gefühlskalt entpuppt.

Auf den Innenseiten wird der Fokus auf einen rein typografischen Ansatz gelegt. Das ungewöhnliche Cover unterstreicht die Aussage des Interpretationsansatzes. Der graue Buchbindekarton des Covers ist mit einer dünnen Alufolie beklebt. Der Titel, der auf eine matte, schwarze Vinylfolie geplottet und auf das Cover geklebt ist, ist an die Struktur der Innenseiten angelehnt. Die reflektierende Oberfläche verzerrt das eigene Spiegelbild. Der metallische Look des Covers wirkt hochwertig und auffallend. Übertragen auf die Geschichte soll dies Julies anfänglich durchaus positiven Eindruck des Warlords darstellen. Die offene Fadenbindung offenbart am Buchrücken erste Einblicke in das Buchinnere, weshalb über die Buchmitte hinaus gestaltet wurde. Die Innenseiten sind auf einem 170 g/m ² Papier gedruckt.

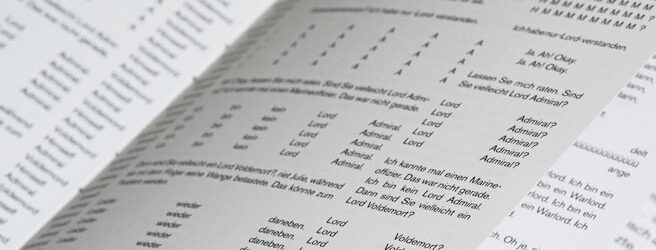

Die Geschichte ist in ruhige und laute Parts unterteilt. Auf ruhigen Seiten ist der Text unaufgeregt und schlicht gesetzt. Der Text befindet sich dabei ausschließlich auf der rechten Seite, die linke Seite ist frei gelassen. Laute, aufwühlende Passagen der Geschichte sind auf experimentelle Art und Weise gestaltet. In einem mehrspaltigen Raster werden Aussagen blockweise dargestellt und Hervorhebungen und Wiederholungen verwendet. Auf diese Weise wird der höchst irritierende Charakter des Warlords visualisiert. Die Seiten wirken abgehackt, steif, strikt und statisch. Um diese statische Wirkung zu unterstreichen, wird in der Akzidenz Grotesk gesetzt.

Fotos: Mona Kerntke, Redaktion: Sybille Schmitz