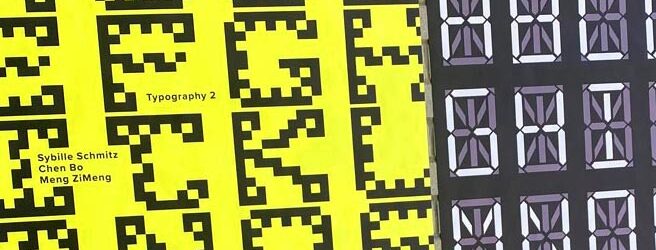

Typografie 2. Semester: Josephine Tinapp, Olivia Böhm

Die Aufgabe des zweiten Semesters im Fach »Typografie« bestand darin, eine Schriftanalyse in Form eines Buches zu gestalten. Jede Gruppe des Kurses hat sich dabei für eine Schriftart entschieden. Nach etwas Recherche sind Olivia und ich auf die Schriftart »Mr Eaves Modern« von Zuzana Licko gestoßen, welche sich als Sans-Serif-Schrift klassifizieren lässt. Das Besondere an dieser Schriftart ist, dass sie klassische Merkmale einer Grotesk mit einem sehr modernen Touch vereint. Uns hat die Schrift so gut gefallen, da sie die perfekte Kombination aus »gewöhnlich« und »außergewöhnlich« darstellt.

»Mr Eaves« ist die serifenlose Ergänzung zu »Mrs Eaves«, einer ebenfalls von Zuzana Licko geschaffenen Schriftart, welche im Jahr 1996 von Emigre veröffentlicht wurde. Mrs Eaves stellt eine zeitgemäße Interpretation der Schriften Baskerville’s dar. Der Name wurde von Baskerville’s Frau, Sarah Eaves, inspiriert. Mr Eaves Proportionen ähneln denen der Mrs Eaves stark, jedoch hat sich Zuzana Licko bei der Gestaltung etwas mehr Freiraum gelassen. Sie wollte vermeiden, dass die Serifen wie abgeschnitten aussehen. Die Mr Eaves ist in zwei Versionen erschienen, der »Mr Eaves Sans« und der »Mr Eaves Modern«.

Die Modern-Version kennzeichnet sich durch eine harmonische Kombination aus Eleganz und Modernität, sorgfältig abgestimmte Proportionen und subtile Details. Obwohl sie auf den ersten Blick einige Ähnlichkeiten mit bekannten geometrischen Groteskschriften aufweist, hebt sie sich aufgrund einzigartiger Elemente dennoch stark von Konkurrenten ab. Sie ist keine 0815-Schrift und ebenso wenig eine besonders bekannte Schriftart, jedoch eignet sie sich durchaus optimal für Überschriften, als auch für Mengentexte. Mr Eaves Modern ist in vielzähligen Schnitten verfügbar und lässt sich somit in vielerlei Hinsicht in Designprojekte einbinden.

Bei der Buchgestaltung haben wir darauf geachtet, es so schlicht wie möglich – aber dennoch aussagekräftig – zu halten. Auf die Verwendung von Farben und Bildern haben wir weitestgehend verzichtet, um den Fokus auf der Schrift an sich zu lassen. Auch das Layout wird simpel gehalten, denn »Gleiches wird gleich behandelt!«. Das Papier ist ein weiß, leicht ins Gelbstichige 120 Gramm Rivoli Papier. Es liegt somit gut in der Hand, wirkt dennoch nicht zu schwer und mächtig. Der Bucheinband ist aus einem ziegelroten Satogami-Material, welches zwar empfindlich ist, sich aber unglaublich wertig anfühlt.

Auch wenn dieses Projekt harte Arbeit war, sind wir umso stolzer auf das Endergebnis und es bereitet einem immer wieder eine immense Menge an Freude, das Buch in den Händen zu halten. Das Gefühl, etwas Eigenes geschaffen zu haben – und das schon im zweiten Semester – ist unbeschreiblich.

Fotos: Nico Janson, Sybille Schmitz