Unikatbuch (4. Semester): Luca Tommaso Stimming

Luca Tommaso Stimming widmet sich in seinem Unikatbuch der Geschichte »Das verräterische Herz« von Edgar Allan Poe.

Darin bringt der psychisch angeschlagene, äußerst erregbare bzw. mehr und mehr erregte Ich-Erzähler einen alten Mann, der mit ihm in demselben Haus wohnt, um. Der alte Mann hat eine körperliche Besonderheit, ein eigentümliches Auge — dem eines Geiers ähnlich —, dessen (An-) Blick den Erzähler zur Weißglut treibt. Innerhalb einer Woche steigert sich die Aversion in einem Maße, daß der Protagonist zur Wahnsinnstat getrieben wird, um den Leichnam anschließend überlegt & sehr rational unter dem Dielenboden zu verstecken sowie alle Spuren zu verwischen. Die Polizisten, durch Schreie alarmiert, finden nichts, woraufhin der Erzähler im selbstgefälligen Gefühl der Sicherheit die Polizisten in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf er den Herzschlag des Alten lauter und lauter aus den Dielen heraus zu hören glaubt. Vom anschwellenden Schlagen des Herzens zur Verzweiflung getrieben gesteht er schließlich den Mord.

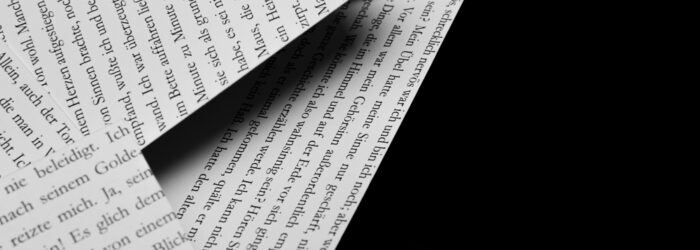

Luca setzte das Thema in der Form eines typografisch inszenierten, dreidimensionalen Objektes um. Während des Lesevorgangs folgt der Betrachter der Faltanleitung und knickt das im Format DIN A3 bedruckte Blatt so lange, bis sich am Ende ein abstrahiertes, dreidimensionales – eben das verräterische – Herz ergibt.

Fotos: Nico Janson