Musikvisualisierung (1. Semester): Katharina Hengster

Die Klaviatur der Empfindungen

Ein Zitat Claude Debussys besagt, es gäbe keine Theorie für Musik – man solle einfach in Ruhe zuhören, denn Genuss sei die Lösung. Nichts scheint meine Visualisierung des Musikstücks »Clair de Lune« von Debussy besser umschreiben zu können, als dieses Bonmot des französischen Komponisten.

Zunächst scheint es eine komplexe, widersprüchliche Aufgabe zu sein, Musik mit all den Gefühlen, mit all den flüchtigen, wenig greifbaren Assoziationen, die ein Stück evoziert, zu versinnbildlichen – doch wenn man seinen Gedankengängen folgt und ihnen freien Lauf lässt, können wunderbar eigenwillige Werke entstehen. Während ich mich mit Hingabe auf das Stück einließ, fiel mir jedes Mal aufs Neue eine kurze Passage besonders auf. Sie klang wie ein Zerfallen oder wie ein Tiefpunkt, der mich sofort ergriff und tief bewegt hat.

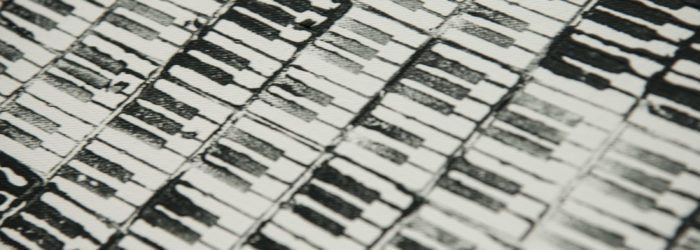

Mit einem aus Holz selbstgebauten Stempel einer Klaviertastatur begann ich, diesen Zerfall in Form einer Mauer, welche sich im unteren Bereich der Leinwand langsam beginnt aufzulösen, darzustellen. Diese instabile Mauer sollte somit meine Gedanken während des Stücks widerspiegeln und eine gewisse Verbindung zu unserem alltäglichen Leben schaffen – denn auch in unserem Alltag können uns Situationen oder Schicksalswendungen, die auf uns treffen wie äußere Sinneseindrücke, zurückwerfen und es scheint in diesen Momenten, als würde alles zerfallen.

Besonders zu beachten ist hierbei, dass die fallenden Bestandteile der Tastatur stets in Richtung der disharmonischen Diagonale fallen, da die erwähnte Passage meines Erachtens immerfort traurig, schmerzerfüllt, leidend und kummervoll wirkt. Somit soll der Bruch der Mauer meine Gefühle, die ich während des Stückes empfand, untermalen und dem Betrachter meine ganz eigene Interpretation der Musik nahelegen.

Fotos: Sybille Schmitz