Typografie (2. Semester): Christin Warncke

Buchgestaltung: Typografie in der Weimarer Republik (1918–1933), Beitrag 1

Die Weimarer Republik symbolisiert in Deutschland den ersten Versuch eines demokratischen Neubeginns nach dem ersten Weltkrieg. Die Zeit selbst war von Wirtschaftskrisen, Inflationen, politischen Umsturzversuchen sowie aufkeimendem Nationalismus geprägt. In diesem Spannungsfeld entstanden in Deutschland unterschiedliche künstlerische Strömungen, die Tradiertes in Frage stellten und zum Fundament des heute gängigen Gestaltungsmaßstabes wurden.

Die berufsbegleitende Klasse Media Design hat sich im Wintersemester 2018/19 dem Thema gewidmet. Entstanden sind eine Reihe sehenswerter Büchlein.

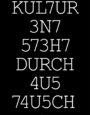

Christin Warncke widmete sich mit ihrer Arbeit dem Typografen Jan Tschichold und teilt, um dessen facettenreichem Lebenswerk gerecht werden zu können, ihr Büchlein in zwei Teile. So behandelt der Erste die Neue Typografie (1925, Sonderausgabe »elementare typographie« der Typographischen Mitteilungen) und Tschicholds radikalen Wunsch nach klarer Gliederung, einfachem Raumaufbau und Reduktion auf serifenlose Schriften. Er griff dabei Gedanken von Lázló Moholy-Nagy auf, die zunächst nur einem engen Künstlerzirkel zugänglich waren und machte diese für Akzidenz Setzer nutzbar.

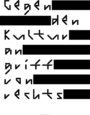

Später wendet sich Jan Tschichold, der in der Zeit des Nationalsozialismus unter Diffamierung zu leiden hatte und in die Schweiz emigriert war, von den radikalen Gedanken seiner »Neuen Typografie« ab (»sie ist ebenso restriktiv wie es die NS-Regierung gewesen ist«) und entwickelt die wunderbare Antiqua »Sabon«, die seit einigen Jahren digitalisiert zur Verfügung steht. Und so legt der zweite Teil des Büchleins den Schwerpunkt auf die Satzschrift Sabon.

Das Buch selbst ist eine Schweizer Broschur. Alles in allem mehr als sehenswert.

Fotos: Marina Scalese