Kalligrafie (1. Semester): Eva-Maria Oberauer

Ein Mix aus modernen kalligrafischen Streetartelementen und archaisch wirkenden, düsteren Zeichenfolgen bilden die Grundlage von Evas kalligrafischem Dyptichon. Damit setzt sie das Lied »Königin der Nacht« – ein eher düsterer Song der Band »Schwarzer Engel« – inhaltlich wie gestalterisch ins passende Licht. Musik und Text thematisieren einerseits strahlende Schönheit, andererseits Obsession und absolute Hingabe an das Dunkle.

Der Dualität des Songs wird Eva durch ein kalligrafisches Dyptichon gerecht, das den Text im Positivraum wie im Negativraum visualisiert. Die entwickelten Schrifttafeln verbreiten dabei eine irritierende Wirkung, als wäre es unheilvoll, sie zu lesen, als wären die Texte dem menschlichen Auge im Lovecraft’schen Sinne nicht zugedacht.

Fotos: Marina Scalese

Editorial Design (3. Semester): Magdalena Stricker

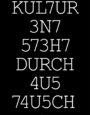

Das Thema für die Arbeit »Editorial Design« war frei wählbar, und ich entschloss mich schließlich für das Wort »Schrill«. Warum?

Nun, es lässt sich auf vielen Wegen interpretieren, Prominente mit waghalsigen Outfits oder grellen Farben, ein akustisch belästigender Ton, oder auch sonderbares Gebaren. Hier sah ich eine Möglichkeit, das Wort »Schrill« in unterschiedlichen Umsetzungen eines Editorial Designs darzustellen, es also zum einen zu benutzen, zum anderen ihm in seiner Eigenart gerecht zu werden.

Dazu wurden unterschiedliche Baukastensysteme verwendet, um jedes Bild individuell auf den Betrachter wirken zu lassen, die Lesbarkeit stand dabei nicht im Vordergrund. Entstanden sind mehrere Reihen mit jeweils mehreren Versionen, die sich in ihrer Einzigartigkeit spiegeln, ihrer Reihe dabei ähneln und trotzdem allesamt Unikate sind.

Bachelorarbeit: Lucas Wurzacher

Resonanz – Visualisierung der Identitätsbildung

Unsere Welt ist in ständigem Wandel begriffen. Durch Digitalisierung, Globalisierung und Automatisierung sollte uns die Welt eigentlich leichter verfügbar sein und wir mehr Zeit haben. Doch tritt das Gegenteil ein: Wir haben subjektiv immer weniger Freizeit und sind immer mehr gestresst. Dies führt letztendlich zu einer Entfremdung der Gesellschaft.

Genau hier versucht der Soziologe Harmut Rosa mit seiner Resonanztheorie eine Lösung zu bieten. Denn der Mensch ist ein soziales Lebewesen, das auf Resonanz von unserer Umwelt angewiesen ist. Erst durch die Reaktion Anderer erfährt er die wichtige, identitätsstiftende Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung, die für ihn so existenziell wichtig ist. Folglich lässt sich daraus schließen, dass der Mensch basierend auf der Resonanz, die er erfährt, seine eigene Identität bildet.

Das Projekt zeigt die Visualisierung des Findungsprozesses der eigenen Identität. Basierend auf dem Prinzip der Resonanz, ermöglicht es dem Betrachter durch Interaktion visuell sein eigenes »Ich« zu finden. Hierzu bilden sich auf Grundlage der Wirkung von Form und Farbe individuelle Muster, welche auf den Betrachter bzw. den Akteur reagieren. Als Resonanzraum dient ein 3 Meter großer Kubus, in welchem sich der Betrachter frei bewegen kann. Seine Bewegungen werden durch ein dreidimensionales Tracking analysiert und produziert mit Hilfe der Software »Touchdesigner« die Muster, welche die jeweiligen Resonanzsphären repräsentieren. Als Ergebnis erhält der Betrachter eine mehr oder weniger farbenfrohe Grafik, gewissermaßen die individuelle Visualisierung seiner eigenen Identität.

Fotos: Lucas Wurzacher

Musikvisualisierung (1. Semester): Verena Manhart

Debussys Klavierstück vermittelt ein Schweben der Klänge, ein Auf und Ab der Töne und eine Leichtigkeit im Fluss der Melodie. »Claire De Lune« kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt »Mondschein«. Um diese strahlende und schwebende Stimmung, assoziiert mit dem sanften und beständigen Licht des Mondes, untermalt von der Leichtigkeit der Melodie bildlich darzustellen, habe ich eine Art Vorhang aus papierenen Schleifen gewoben. Diese Schleifen, leicht und nahezu schwerelos wie Federn, sind ganz in Weiß gehalten, um die Reinheit und Unschuld der Klavierklänge und das Licht des Mondes symbolisch wiederzugeben.

Für meine Visualisierung habe ich zwei Takte des Stücks gewählt, die für mich ein Metabild erzeugen.

Für jede Note steht eine Nylonschnur mit je acht Schleifen, in Anlehnung an eine musikalische Oktave. Die Länge der Fäden richtet sich nach der Tonhöhe. Je tiefer der Ton, desto länger der Faden und umgekehrt. Das Objekt besteht aus sieben hintereinanderliegenden Reihen. Eine Schnur steht in diesem Fall für die Tonlänge ein Sechzehntel. Die Taktart des Stückes ist mit 18/16 festgelegt, woraus sich eine Reihe mit 18 Schnüren ergibt.

Freie Schriftarbeit (1.Semester): Julia Floth

Die Kalligrafiearbeit hat sehr viele Freiheiten bei der Aufgabenstellung geboten. Meine Überlegung ging sofort in Richtung Buchstabenentwicklung. Dazu habe ich gezielt nach Kurz- und Stenografie-Schriften gesucht. Nicht mehr viele Menschen können eine Kurzschrift problemlos lesen, so dass ich sehr einfache Buchstaben wie das c oder das o unverändert beibehalten habe. Kompliziertere oder schwer schreibbare Buchstaben hingegen wollte ich durch Zeichen aus der Kurzschrift ersetzen. Zudem entschied ich mich als weiteren Reduktionsschritt nur Kleinschreibung zu verwenden. Durch Abstraktion und bereits vorhandene Zeichen fand ich ein geeignetes Buchstabensystem.

Da die einzelnen Zeichen sehr fein waren, habe ich mich entschlossen, diese selbstentworfene Schrift in einem Mengentext umzusetzen. Dafür habe ich mich nach bekannten Monologen umgesehen, da diese eine breite Anzahl an Buchstaben liefern. Nach längerer Suche entschied ich mich für die Rede des Rechtsanwaltes Atticus Finch aus dem Roman »Wer die Nachtigall stört« (Original »To Kill a Mockingbird«) von Harper Lee. Der Monolog ist wohl der wichtigste in diesem Roman. Atticus Finch verteidigt hier einen Afroamerikaner, was in der Zeit, in der der Roman spielt, einen Skandal darstellte. Er hält sein Schlussplädoyer vor den Richtern. Diese wichtige Passage in einer schwer lesbaren Schrift darzustellen, lässt einen großen Kontrast entstehen. Die Wörter fließen in Halbkreisen zusammen und auch wieder auseinander. Die Strichstärke wird zum Ende hin fetter. Da die letzten Sätze eines Schlussplädoyers die wichtigsten sind, werden sie in meiner freien Schriftarbeit durch die fetter werdende Strichstärke hervorgehoben. Am Ende sieht es fast wie die Struktur einer Baumrinde aus.

Fotos: Marina Scalese

Typografie (2. Semester): Christin Warncke

Buchgestaltung: Typografie in der Weimarer Republik (1918–1933), Beitrag 1

Die Weimarer Republik symbolisiert in Deutschland den ersten Versuch eines demokratischen Neubeginns nach dem ersten Weltkrieg. Die Zeit selbst war von Wirtschaftskrisen, Inflationen, politischen Umsturzversuchen sowie aufkeimendem Nationalismus geprägt. In diesem Spannungsfeld entstanden in Deutschland unterschiedliche künstlerische Strömungen, die Tradiertes in Frage stellten und zum Fundament des heute gängigen Gestaltungsmaßstabes wurden.

Die berufsbegleitende Klasse Media Design hat sich im Wintersemester 2018/19 dem Thema gewidmet. Entstanden sind eine Reihe sehenswerter Büchlein.

Christin Warncke widmete sich mit ihrer Arbeit dem Typografen Jan Tschichold und teilt, um dessen facettenreichem Lebenswerk gerecht werden zu können, ihr Büchlein in zwei Teile. So behandelt der Erste die Neue Typografie (1925, Sonderausgabe »elementare typographie« der Typographischen Mitteilungen) und Tschicholds radikalen Wunsch nach klarer Gliederung, einfachem Raumaufbau und Reduktion auf serifenlose Schriften. Er griff dabei Gedanken von Lázló Moholy-Nagy auf, die zunächst nur einem engen Künstlerzirkel zugänglich waren und machte diese für Akzidenz Setzer nutzbar.

Später wendet sich Jan Tschichold, der in der Zeit des Nationalsozialismus unter Diffamierung zu leiden hatte und in die Schweiz emigriert war, von den radikalen Gedanken seiner »Neuen Typografie« ab (»sie ist ebenso restriktiv wie es die NS-Regierung gewesen ist«) und entwickelt die wunderbare Antiqua »Sabon«, die seit einigen Jahren digitalisiert zur Verfügung steht. Und so legt der zweite Teil des Büchleins den Schwerpunkt auf die Satzschrift Sabon.

Das Buch selbst ist eine Schweizer Broschur. Alles in allem mehr als sehenswert.

Fotos: Marina Scalese

Bachelorarbeit: Daniela Ibler

Bilinguale Schriftkunst

Almara ist der kalligrafische Versuch eine Brücke zwischen Orient und Okzident zu schlagen. Deutsche Fraktur und arabische Buchstaben verbinden sich zu neuen Zeichen. Zeichen, die aus den Gemeinsamkeiten beider Sprachen und der Faszination Schriftkunst entstehen. Kalligrafie vereint Orient und Okzident.

Visualisierung (1. Semester): Ingrid Trojer

Die Aufgabe »Stadt anders sehen« beinhaltet die Visualisierung der räumlichen Zusammenhänge Einöde, Gehöft, Dorf, Stadt, Megacity/Metropole in Objektform.

Es sind 5 einzelne Objekte – ausgehend von einer Kubusform – entstanden, die das jeweilige Charakteristikum illustrieren. So zeichnet sich die Einöde durch das Fehlen von Siedlungselementen aus. An dem Kubus selbst befindet sich nur ein karger Baum, das Gehöft hingehen enthält erste abstrakte Siedlungselemente. Im starkem Kontrast dazu steht am Ende die enorm facettenreiche Megacity (unter Megacity werden Städte verstanden, die 10 Millionen oder mehr Einwohner beherbergen).

Die Farbgebung entwickelte sich individuell durch das Schreddern und Neuanordnen von Fotos der jeweiligen Wohnstrukturen. Die Farben, die sich daraus ergeben, wirken im Gesamtbild paradoxerweise fast einheitlich.

Die in Reihe gestellten Modelle zeigen in der Abfolge die Weiterentwicklung oder Metamorphose der einzelnen Zustände, von der Einöde zur Metropole.

Fotos: Marina Scalese

Bachelorarbeit: Sandra Tammery

Kunst und Freiheit

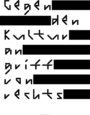

Gegenwärtig und deutlich spürbar befindet sich unsere Welt in einem durchaus bedenklichen Umbruch. Immer mehr populistische Politiker kommen an die Macht und versuchen, ihre Wähler mit konservativen bis hin zu rechten oder gar faschistoiden Ideologien für sich zu gewinnen. Sie polarisieren durch ihre autoritäre Erscheinung und verleiten Anhänger zu einem Schubladendenken in einer stetig komplexeren, globalisierten Welt, ein Widerspruch in sich.

Wir brauchen uns lediglich Länder wie die USA, Russland oder die Türkei ansehen, die zeigen, dass eine Demokratie schneller untergraben werden kann, als man es noch vor wenigen Jahren für möglich hielt. In Europa sind es vor allem unsere Nachbarn Österreich, Polen oder Ungarn, die durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam machen und sich offensichtlich im äußerst rechten Lager positionieren. Aber auch vor unserer eigenen Haustür erfreuen sich Radikale zunehmender Beliebtheit. Mit der Pegida-Bewegung oder dem Einzug der AfD in den Bundestag, lässt sich eine beunruhigende Entwicklung ebenso in Deutschland unmissverständlich wahrnehmen. Dieser Wandel darf nicht ausgeblendet werden.

Damit die Kunst weiterhin frei sein kann, wurde von Erhard Grundl, Sprecher für Kulturpolitik, Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, und von Claudia Roth, Sprecherin für Auswärtige Kulturpolitik, Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, die Brüsseler Erklärung aufgestellt. Auf der Internetplattform Change.org wird zur Unterstützung aufgerufen.

Um die Inhalte der Petition im Folgenden visuell zu kommunizieren, wird auf das klassische Medium Plakat zurückgegriffen. Die Plakatreihe besteht aus vier voneinander unabhängigen Serien, die jeweils auf eine andere optische Wirkung abzielen, dabei bleibt der kommunizierte Inhalt immer derselbe. Der Inhalt wiederum stützt sich auf folgende Kernaussagen, die in der Brüsseler Erklärung enthalten sind.