Adrian Frutigers Avenir. Eine Schriftanalyse

Schriftanalyse 2. Semester: Birte Welte

Erschienen im Jahr 1988, entstand die Avenir des Schweizer Schriftschneiders Adrian Frutiger (1928 –1915) in einer Zeit, als aus dem Westen der USA die Bewegung der »New Wave« nach Europa kam. Diese wandte sich gegen die ästhetische Erscheinung der Schweizer Grafik, die aufgrund ihrer Kontraste zunehmend als zu hart empfunden wurde. Diese magere Schrift wurde als »clean« wahrgenommen. Die Schriften, die im Zuge der »New Wave« also Bedeutung erlangten, zeichneten sich durch ihre Zartheit und Eleganz aus. Die Avenir von Frutiger entsprach für den Schriftschneider selbst der »Neuen Sachlichkeit« der 30er-Jahre (vgl. Frutiger, Adrian: Ein Leben für die Schrift. Interlaken: Verlag Schlaefli & Maurer AG 2003. S. 95.). Im zeitlichen Kontext der Avenir ging der Trend hin zu weicheren Übergängen und Abstufungen. In diesem Sinne setzte Frutiger sehr feine Zwischenschnitte ein, im Gegensatz zu den üblichen Schriftschnitten mager und fett. So entstand eine Schrift mit feinen Abstufungen der Schriftschnitte. Es handelt sich um eine geometrisch konstruierte Grotesk mit humanem Charakter und zudem um eine der genauesten Schriften, die Frutiger entworfen hat (vgl. Osterer, Heidrun; Stamm, Philipp (Hrsg.): Adrian Frutiger. Schriften. Das Gesamtwerk. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser Verlag AG 2009. S. 330.).

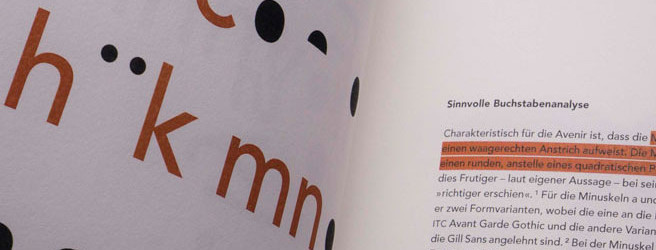

Das hier gezeigte Buch ist Teil eines Gesamtbuches zu Adrian Frutigers Leben und seinen Schriften, das sich mit der Schriftanalyse der Avenir befasst. Beginnend mit der Entstehungsgeschichte der Avenir, wird die Schrift zum einem in ihrem zeitlichen Entstehungskontext analysiert. Zum anderen werden die Charakteristika ihrer Erscheinung untersucht, die Analyse einzelner Buchstaben vorgenommen sowie ihre Eigenschaften im Vergleich zur Futura und zur Kabel herausgestellt.

Das Buch stellt die Schriftanalyse an sich mehr durch grafische Elemente als durch den Text dar, der nur begleitend gedacht ist. Im Vordergrund steht die Gestaltung der Analyse durch einen kreativen und mutigen Umgang mit der Schrift an sich sowie durch die Herausstellung wichtiger Merkmale der Avenir mit grafischen Stilmitteln. Den roten Gestaltungsfaden des Buches bildet die Farbe Orange, die zum einen als Markierung markanter Stellen im Text und so als gestalterischer Eyecatcher eingesetzt wird, zum anderen auch als Auszeichnung der grafischen Elemente dient. So wird ein optisches Bindeglied zwischen textlicher und grafischer Gestaltung hergestellt.

Fotos: Mario Beitzel