Typografie (2. Semester): Clara Baber

Buchgestaltung: Typografie in der Weimarer Republik (1918–1933), Beitrag 3

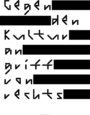

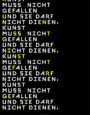

»Ursprünglich besteht keine Parallelität zwischen dem Inhalt des Textes und seiner typografischen Form«* postulierte Kurt Schwitters in seinen Thesen zur Typografie. Der Maler, Grafiker, Dichter, Typograf, Publizist und Gestalter Kurt Hermann Eduard Karl Julius Schwitters, der vor allem durch seine Merz-Hefte bekannt wurde, stellt damit eine wesentliche Forderung der Typografie, nämlich die den Inhalt in eine passende, lesegerechte Form zu bringen, in Frage. Tief bewegt durch den ersten Weltkrieg, der ihn zur kritischen Reflexion zwang, erweiterte er seinen Kunstbegriff, damit verbunden auch seinen Umgang mit Sprache, Schrift und Typografie. »Diese Teile brauchen nicht zum Sinn passen, denn es gibt keinen Sinn mehr.« **

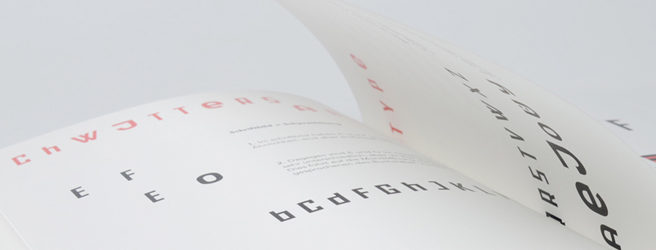

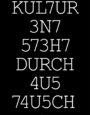

Gestalterisch verwendete Schwitters dabei nicht selten fertige Teile aus Zeitungen und Magazinen, auch gesammelten Müll, um seinen Gedichten grafisch Ausdruck zu geben. Er mischt Schriften wild und entwickelt 1927 sein eigenes phonetisches Alphabet, das mit Strichstärke und runden, geometrisch orientierten Buchstabenzeichen zwischen Minuskel und Majuskel spielt. (2017 von The Foundry neu aufgelegt)

Clara Baber hat ihr Semesterprojekt diesem einflussreichen Künstler der 20er Jahre gewidmet. Sie hat dabei selbst mit diversen Drucktechniken experimentiert, um ihrem Vorbild gerecht zu werden. Das Büchlein passt gut in die Reihe und lässt den subversiven wie künstlerischen typografischen Gestaltungswillen von Kurt Schwitters transparent werden.

*Bertram, Axel: Das Wohltemperierte Alphabet. Eine Kulturgeschichte, Leipzig, 2004, S.168 **ebenda. Fotos: Marina Scalese