Jochen Klaus

Experimentelle Textarbeit (3. Semester)

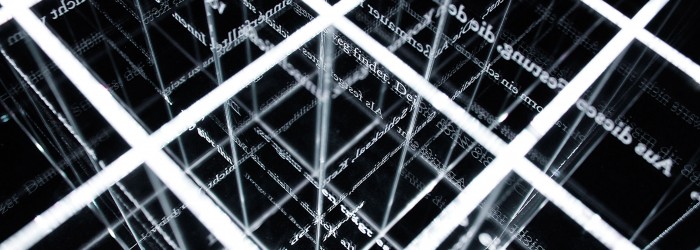

In der experimentellen Auseinandersetzung mit dem Thema »Text im Raster« entwickelte der Student Jochen Klaus einen transparenten Kubus, der durch mehrere Zwischenwände regelmäßig unterteilt ist. Die Verszeilen des Gedichtes »Labyrinth« von Jorge Luis Borges werden als Linien durch diesen Kubus in allen drei Raumdimensionen geführt. Die von unten kommende Beleuchtung betont durch deutliche Lichtreflexion die vertikale Raumteilung, so dass sich eine starke Vernetzung aus den ebenfalls leuchtenden Textlinien mit den Raumvertikalen ergibt.

Mit wechselnder Betrachterperspektive – beim langsamen Umschreiten des Kubus – verengt und erweitert sich dieses Netz. Sowohl Borges Gedicht als auch das Licht-Glas-Objekt exponieren Räume, die eine eindeutige Unterscheidung zwischen Innen- und Außensicht nicht zulassen – Borges als undurchdringliches Labyrinth, das »den Kosmos ganz umschließt«, der Kubus als vollständig transparenten Raum in seiner absoluten Inklusivität.