Visualisierung von Musik

Divertimento in F von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 247)

Kevin Kremer

Bei dieser Visualisierung von Musik war der Grundgedanke das Verhältnis zwischen zwei Kräften – der Unterdrückung und dem Aufbruch – darzustellen. Der Aufbruch ist es, der uns vermeintlich weiter bringt. Das sich Lösen vom Gültigen. Das Beschreiten neuer Wege. So einfach ist es natürlich nicht. Das Eine hat ohne das Andere keinen Sinn – ohne eine Unterdrückung, kein Aufbruch.

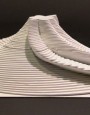

Um das gesetzte Ziel zu erreichten wurden zunächst die Formen definiert, die für die jeweiligen Begriffe stehen sollten. Für den Aufbruch wurde eine biomorphe, aus drei einzelnen Ellipsen aufgebaute Form gewählt. Jede dieser Ellipsen steht für eine im Stück vorkommende Violine. Um die Unterdrückung darzustellen wurde sich für ein Quadrat entschieden, da dies durch seine Statik und Schwere die von dem Zusammenspiel des Horns und des Basses erzeugten Emotionen wiedergibt.

Die herausgezogene Teilsequenz des Stückes (Divertimento in F von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 247), Allegro) hat eine Länge von insgesamt 45 Sekunden. Jeder Sekunde wurde eine Form des Aufbruchs zugeschrieben. Da bei der Auswahl der Sequenz darauf geachtet wurde, eine Entwicklung von einer dominierenden Unterdrückung, hin zu einem dominierenden Aufbruch darzustellen, sind die Formen des Aufbruchs zu Anfang sehr klein, werden allerdings von Schicht zu Schicht proportional größer und jeweils um einige Grad gedreht. Nachdem alle 45 Schichten definiert waren wurde nun das Quadrat der Unterdrückung darunter gesetzt.

Betrachtet man das Objekt von oben wird deutlich, dass die letzten 5 Schichten des Aufbruchs das Quadrat überragen. An diesen Stellen der gewählten Sequenz dominiert also der Aufbruch die Unterdrückung. Jedoch ist das Quadrat und somit die Unterdrückung fortlaufend präsent, was den Gedanken, dass der Kampf zwischen Aufbruch und Unterdrückung nicht durch die Grenzen des Stücks beschränkt zu sein scheint – vielmehr hat es den Anschein, als ginge es hier um einen Kampf, der sich schon lange vor und noch weit nach dem Stück fortzieht, Mozart allerdings nur eine Teilsequenz des Ringens von Unterdrückung und Aufbruch miteinander für sein Werk herausgezogen und musikalisch festgehalten hat.